Aus Wikipedia: Zen-Buddhismus oder Zen ist eine in China ab etwa dem 5. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung entstandene Strömung oder Linie des Mahayana-Buddhismus, die wesentlich vom Daoismus beeinflusst wurde. Der chinesische Name Chan (chinesisch 禪, Pinyin Chán) stammt von dem Sanskritwort Dhyana(ध्यान), das in das Chinesische als Chan’na (禪那, Pinyin Chán’nà) übertragen wurde. Dhyana bedeutet frei übersetzt so viel wie „Zustand meditativer Versenkung“, was auf das grundlegende Charakteristikum dieser buddhistischen Strömung verweist, die daher auch gelegentlich als Meditations-Buddhismus bezeichnet wird. Der Chan-Buddhismus wurde in Südostasien durch Mönche verbreitet. Es entstand daraufhin eine koreanische (Seon, korean. 선) und vietnamesische (Thiền) Tradition. Ab dem 12. Jahrhundert gelangte Chan auch nach Japan und erhielt dort als Zen eine neue Ausprägung, die in der Neuzeit in wiederum neuer Interpretation in den Westen gelangte. Die in Europa und den USA verwendeten Begriffe zum Zen stammen meistens aus dem Japanischen. Aber auch koreanische, vietnamesische und chinesische Schulen haben in jüngerer Zeit Einfluss im westlichen Kulturkreis erlangt.

Der Zen-Buddhismus lässt sich seit der Song-Zeit durch die Zeilen charakterisieren:

„1. Eine besondere Überlieferung außerhalb der Schriften,

2. unabhängig von Wort und Schriftzeichen:

3. unmittelbar des Menschen Herz zeigen, –

4. die (eigene) Natur schauen und Buddha werden.“

Die vier Verse wurden gemeinsam als Strophe erstmals 1108 in dem Werk Zǔtíng Shìyuàn (祖庭事苑) von Mùān Shànqīng (睦庵善卿) Bodhidharma zugeschrieben. Einzeln oder in verschiedenen Kombinationen tauchten die Zeilen bereits früher im chinesischen Mahayana-Buddhismus auf. Die Zuschreibung an die legendenumwobene Gründerfigur sieht man heute als Festlegung des Selbstverständnisses nach einer Phase des Richtungsstreites. Der vierte Vers liest sich auf Japanisch als: “kenshō jōbutsu (見性成佛)”. Die programmatische Aussage gilt als charakteristisch für Chan/Zen, erscheint erstmals aber bereits früher (um 500) in einem Kommentar (大般涅槃經集解) zum Nirvana-Sutra.

Lehre

Oft wird gesagt, dass Zen „nichts“ biete: keine Lehre, kein Geheimnis, keine Antworten. In einem Kōan (公案) spricht der Zen-Meister Ikkyū Sōjun (一休宗純) zu einem Verzweifelten:

„Ich würde gerne irgend etwas anbieten, um Dir zu helfen, aber im Zen haben wir überhaupt nichts.“

Es bedeutet, das Leben zu leben – in seiner ganzen Fülle. Der unmittelbare Zugang zu diesem Einfachsten von allem ist dem Verstandeswesen Mensch jedoch versperrt – es scheint so, als ob die niemals schweigende Stimme der Gedanken ihn durch hartnäckige Ideen und urteilende Vorstellungen blockiere. Die Anhaftung an die Illusion eines Ich jedes Einzelnen verursacht immer wieder nur neues Leiden (Dukkha). Zen kann diese Verwirrung lösen – zuletzt vermag man sogar zu essen, wenn man hungrig ist, zu schlafen, wenn man müde ist. Zen ist nichts Besonderes. Es hat kein Ziel. Die Charakterisierung, Zen biete „nichts“, wird gerne von Zen-Meistern gegenüber ihren Schülern geäußert, um ihnen die Illusion zu nehmen, Zen biete erwerbbares Wissen oder könne etwas „Nützliches“ sein. Auf einer anderen Ebene wird hingegen auch das Gegenteil behauptet: Zen biete das „ganze Universum“, da es die Aufhebung der Trennung von Innenwelt und Außenwelt, also „alles“, beinhalte. Zen entzieht sich der „Vernunft“ und wird oft als „irrational“ empfunden, auch weil es sich grundsätzlich jeder begrifflichen Bestimmung widersetzt. Das scheinbar Mysteriöse des Zen rührt jedoch allein aus den Paradoxa, die der Versuch des Sprechens über Zen hervorbringt. Zen zielt immer auf die Erfahrung und das Handeln im gegenwärtigen Augenblick, und umfasst auf diese Weise Gefühl, Denken, Empfinden usw. Zen besitzt aber auch philosophisch-religiöse Aspekte und historisch gewachsene Lehren, etwa in der Sōtō- bzw. Rinzai-Richtung. Diese kann man – wenn sie auch zur subjektiven Erfahrung des Zen nicht unbedingt notwendig sind – selbstverständlich mit Worten beschreiben.

Praxis

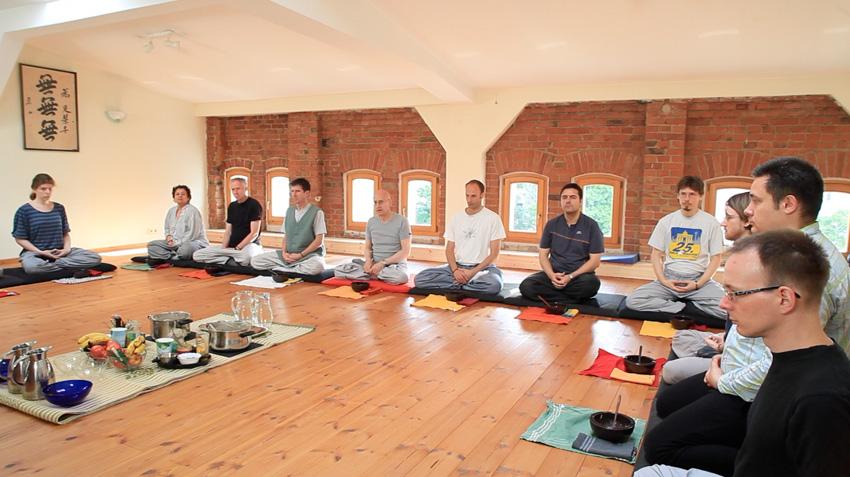

Die Praxis besteht zum einen aus Zazen (von jap.: Za- [sitzen]; Zen- [Versenkung]), dem Sitzen in Versunkenheit auf einem Kissen. In der äußeren Haltung sind dabei die Beine ineinandergeschlagen wie beim Lotus-Sitz im Yoga. Der Rücken ist gerade, aber vollkommen entspannt, und die Hände sind entspannt ineinandergelegt, wobei sich die Daumenspitzen leicht berühren. Die Augen bleiben halb geöffnet, der Blick bleibt entspannt ohne Umherschweifen zum Boden gesenkt. Ein anderer, ebenso wichtiger Teil der Zen-Praxis besteht aus der Konzentration auf den Alltag. Dies bedeutet einfach nur, dass man sich auf die Aktivität, die man gerade in diesem Augenblick ausübt, vollkommen konzentriert, ohne dabei irgendwelchen Gedanken nachzugehen. Beide Übungen ergänzen einander und sind dazu gedacht, den Geist zu beruhigen bzw. die „Gedankenflut“, welche einen durchgehend überkommt, einzudämmen.

„Wenn unser Geist die Ruhe findet, verschwindet er von selbst.“

– Meister Sengcan (Sōsan 僧璨): Xinxinming

Primat der Praxis

Zen ist der weglose Weg, das torlose Tor. Die dem Zen zugrundeliegende große Weisheit (Prajna) braucht gemäß der Lehre nicht gesucht zu werden, sie ist immer schon da. Vermöchten die Suchenden einfach nur ihre permanenten Anstrengungen aufzugeben, die Illusion der Existenz eines „Ich“ aufrechtzuerhalten, würde sich Prajna unmittelbar einstellen. Realistisch gesehen ist das Beschreiten des Zen-Wegs jedoch eines der schwierigeren Dinge, die in einem menschlichen Leben unternommen werden können. Den Schülern wird die Bereitschaft zur Aufgabe ihres selbstbezogenen Denkens und letztlich des Selbst abverlangt. So dauert der Übungsweg gewöhnlich mehrere Jahre, bevor die ersten Schwierigkeiten überwunden sind. Dabei behilflich sind die Rōshi genannten Lehrmeister. Der Weg ist allerdings stets zugleich auch das Ziel, im Üben ist die Erfüllung stets gegenwärtig. Primäre Aufgabe des Zen-Schülers ist die fortgesetzte, vollständige und bewusste Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments, eine vollständigeAchtsamkeit ohne eigene urteilende Beteiligung (Samadhi). Diesen Zustand soll der Zen-Schüler nicht nur während des Zazen, sondern möglichst in jedem Augenblick seines Lebens beibehalten.

„Zen ist nicht etwas Aufregendes, sondern Konzentration auf deine alltäglichen Verrichtungen.“

– Shunryu Suzuki

Auf diese Weise kann sich die Erkenntnis der absoluten Realität einstellen (Satori). Die Frage nach dem Sinn des Lebens wird aufgehoben; die Kontingenz der eigenen Existenz, das In-die-Welt-geworfen-Sein kann angenommen werden. Vollkommene innere Befreiung ist die Folge: Es gibt nichts zu erreichen, nichts zu tun und nichts zu besitzen.

Methoden

Mit der Zeit haben Zen-Meister verschiedene Techniken entwickelt, die den Zen-Schülern Hilfen bieten und Fehlentwicklungen vorbeugen sollen. Die Schulung der Aufmerksamkeit und der absichtslosen Selbstbeobachtung stehen dabei an erster Stelle; daneben wird das (ver)störende diskursive Denken an einen Endpunkt gebracht. Im eigentlichen Sinne gelehrt werden kann Zen nicht. Es können nur die Voraussetzungen für spontane, intuitive Einsichten verbessert werden. Zu den gebräuchlichen Methoden der Zen-Praxis gehören Zazen (Sitzmeditation), Kinhin (Gehmeditation), Rezitation (Textlesungen), Samu(konzentriertes Tätigsein) und das Arbeiten mit Kōans. Besonders intensiv werden diese Methoden während mehrtägiger Übungsperioden oder Klausuren (Sesshin bzw. Retreat) geübt. Der Zen-Schüler muss zumindest das Zazen in sein alltägliches Leben integrieren, denn Zen ist seinem Wesen nach immer nur Praxis.

Ziele

Indem während des Übens die Flut der Gedanken zur Ruhe kommt, wird das Erleben von Stille und Leere, Shunyata, möglich. Vor allem im Rinzai-Zen wird die mystische Erfahrung der Erleuchtung (Satori, Kenshō), ein oft plötzlich eintretendes Erleben universeller Einheit, d. h. die Aufhebung des Subjekt-Objekt-Gegensatzes, zum zentralen Thema. In diesem Zusammenhang ist oft von „Erwachen“ und „Erleuchtung“ (pali/sanskrit:Bodhi), vom „Buddha-Werden“, oder der Verwirklichung der eigenen „Buddha-Natur“ die Rede. Diese Erfahrung der Nicht-Dualität ist der sprachlichen Kommunikation kaum zugänglich und kann auch einer Person ohne vergleichbare Erfahrung nicht vermittelt werden. In der Regel wird darüber nur mit dem Zen-Lehrer gesprochen. Im Sōtō-Zen tritt die Erleuchtungserfahrung völlig in den Hintergrund. Zum zentralen Begriff von Zen-Praxis wird Shikantaza, „einfach nur sitzen“, d. h. die absichtslose, nicht auswählende Aufmerksamkeit des Geistes in Zazen, ohne einem Gedanken zu folgen oder ihn zu verdrängen. Zazen wird im Sōtō also nicht als Mittel zum Zweck der Erleuchtungssuche verstanden, sondern ist selbst Ziel und Endpunkt, was nicht bedeutet, dass während des Zazen oder anderen Tätigkeiten kein Erleuchtungszustand auftreten kann oder darf. Das große Koan des Sōtō-Zen ist die Zazen-Haltung selbst. Zur Verwirklichung dieses absichtslosen Sitzens zentral ist Hishiryo, das Nicht-Denken, d. h. das Hinausgehen über das gewöhnliche, kategorisierende Denken. Dōgen schreibt im Shōbōgenzō Genjokoan dazu folgende Passage:

„Den Weg zu studieren heißt sich selbst zu studieren, sich selbst zu studieren heißt sich selbst vergessen. Sich selbst zu vergessen bedeutet eins zu werden mit allen Existenzen.“

Geschichte

Das Zen, wie wir es heute kennen, ist von vielen Kulturen über anderthalb Jahrtausende beeinflusst und bereichert worden. Seine Anfänge sind im China des 6. Jahrhunderts zu suchen, obwohl seine Wurzeln wahrscheinlich weiter zurückreichen und Einflüsse anderer buddhistischer Schulen ebenfalls vorhanden sind. Nachdem Bodhidharma der Legende nach im 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Lehre des Meditationsbuddhismus nach China brachte, wo er zum Chan-Buddhismus wurde, sind Elemente des Daoismus und Konfuzianismus/Neokonfuzianismus mit eingeflossen.Viele für Zen typische Elemente der Lehre sind in China entstanden. Eine Vielzahl von Schriften mit Gedichten, Anweisungen, Gesprächen und Koans stammt aus dieser Zeit. Aus diesem Grunde findet man viele Begriffe und Personennamen heute sowohl in chinesischer, als auch in japanischer Aussprache. Die Überbringung der Lehre durch Eisai und Dogen nach Japan im 12. und 13. Jahrhundert hat wiederum zur Wandlung des Zen beigetragen, durch generelle japanische Einflüsse, aber auch mikkyō und lokale Religionen. Im 19. und insbesondere im 20. Jahrhundert machten die Zen-Schulen in Japan rasante Veränderungen durch. Dabei wurde von Laien eine neue Form des Zen begründet. Diese erreichte Europa und Amerika und wurde ebenfalls inkulturiert und erweitert. Seit dem 20. Jahrhundert wendeten sich selbst einige christliche Mönche und Laien der Meditation und dem Zen zu, wodurch, zum Teil getragen durch autorisierte Zen-Lehrer, die dem Christentum verbunden blieben, das sogenannte „Christliche Zen“ entstand.

Ursprung

Der Legende nach soll der historische Buddha Siddhartha Gautama nach der berühmten Predigt auf dem Geierberg eine Schar von Jüngern um sich versammelt haben, die seine Darlegung des Dharma hören wollten. Statt zu reden hielt er schweigend eine Blüte in die Höhe. Nur sein Schüler Mahākāshyapa verstand diese Geste unmittelbar als zentralen Punkt der Lehre Buddhas und lächelte. Er war plötzlich zur Erleuchtung gekommen. Damit ist angeblich die erste Übertragung der wortlosen Lehre von Herz-Geist zu Herz-Geist (jap. Ishin Denshin) erfolgt. Da diese Einsicht des Kāshyapa nicht schriftlich zu fixieren ist, erfolgt die Übermittlung seitdem persönlich von Lehrer zu Schüler. Man spricht dabei von sogenannten Dharma-Linien (d. h. in etwa: Lehr-Richtungen). Diese unmittelbare Überlieferung setzte sich der Legende nach fort über 27 indische Meister bis zu Bodhidharma, der die Lehre nach China gebracht haben soll und so zum ersten Patriarchen des Chan wurde.

- Bodhidharma (skt. बोधिधर्म, chin. Damo 達摩, jap. Daruma だるま) (* um 440 bis 528)

- Dàzǔ Huìkě (太祖慧可, jap. Daiso Eka) (487–593)

- Jiànzhì Sēngcàn (鑑智僧燦, jap. Kanchi Sōsan) (* ? bis 606)

- Dàyī Dàoxìn (大毉道信, jap. Dai’i Dōshin) (580–651)

- Dàmǎn Hóngrěn (大滿弘忍, jap. Dai’man Konin) (601–674)

- Dàjiàn Huìnéng (大鑒慧能, jap. Daikan Enō) (638–713)

Nach dem 6. Patriarchen teilt sich die Linie in verschiedene Schulen auf. Für das China der Zeit um 950 spricht man von den 5 Häusern:

- Caodong (曹洞) (jap. Sōtō) von Dōgen Zenji nach Japan gebracht

- Fayan (法眼) (jap. Hōgen)

- Guiyang (chin. 潙仰) (jap. Igyō)

- Linji Yixuan (臨済) (jap. Rinzai) von Eisai Zenji nach Japan gebracht

- Yunmen (雲門) (jap. Ummon)

In der Folge entstanden bis in die Gegenwart weitere Schulen, darunter die drei noch heute existierenden Zen-Schulen Japans:

- Ōbaku-shū

- Rinzai-shū

- Sōtō-shū

und die moderne:

- Sanbō Kyōdan

Japan

Trotz der großen Bedeutung des Zen (Chan) in China und der Regierungsnähe vieler dortiger Klöster wurde in der Nara-Zeit (710-794) keine Zen-Traditionslinie als Schule nach Japan gebracht. Spätere Versuche blieben bis in das 12. Jahrhundert historisch folgenlos. Bereits in der Nara-Zeit taucht der Begriff Zenji (Zenmeister) in den ersten Schriften auf: Er beschreibt meist von der kaiserlichen Regierung nicht autorisierte, nicht offiziell ordinierte Praktizierende von buddhistischen Ritualen (meist in der bergigen Wildnis asketische Praktiken, Meditation, Rezitationen usw.). Man glaubte, durchdiese Rituale erlangten die Praktizierenden große, aber ambivalente Kräfte. Ab der Kamakura-Zeit konnte Zen Fuß fassen und es bildeten sich die Hauptschulen Sōtō, Rinzai und Ōbaku heraus. Nach der Meiji-Restauration wurde der Buddhismus in Japan kurz verfolgt und von der neuen Politik zugunsten eines renativistischen Shintō als Religion der Machthabenden aufgegeben. In den Zeiten des immer rasanteren gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Wandels kam der shin-bukkyō, der neue Buddhismus, auf, der z. B. sozial tätig wurde. Die Abgeschlossenheit der Klöster lockerte sich ebenfalls, so wurden Laiengruppen in zazen und der Lehre des Zen unterrichtet.

Moderne

Daisetz Teitaro Suzuki: Nach Abschluss seiner Zen-Studien 1897 folgte Suzuki dem Ruf von Paul Carus nach Amerika und wurde dessen persönlicher Assistent. In den 1960er Jahren hatte Daisetz Teitaro Suzuki über seinen Schüler Alan Watts und durch Charlotte Selver einen Einflussss auf die humanistische Bewegung am Esalen-Institut (Human Potential Movement, Claudio Naranjo). Ebenso lernte Philip Kapleau zunächst bei Suzuki, legte aber später entschieden mehr Wert auf Zen-Praxis. 1958 ging Suzuki Shunryū in die USA nach San Francisco und übernahm die Leitung der dortigen japanischen Sōtō-Gemeinde. Ein vielbeachtetes Buch war Zen-Geist – Anfänger-Geist. In der Neuzeit ist die Verbreitung des Zen in Japan zurückgegangen, jedoch wächst die Zahl der Anhänger in den westlichen Ländern. Begünstigt durch fehlenden Dogmatismus gibt es auch Verbindungen zur katholischen Kirche. Der japanische Zen-Meister Taisen Deshimaru Rōshi, Schüler des Sōtō-Zen-Meisters Kodo Sawaki Roshi, kam in den sechziger Jahren nach Frankreich, wo er bis zu seinem Tod 1982 Zen lehrte. Er hinterließ eine große Schülerschaft, die bis heute wächst und mit verschieden Zen-Organisationen in ganz Europa vertreten ist. Deshimaru gründete 1970 die Gesellschaft Association Zen Internationale (AZI). Die Sōtō-Zen Schule wird in Deutschland aktuell vertreten durch Fumon Shoju Nakagawa Roshi und Rev. L. Tenryu Tenbreul, einem ehemaligen Schüler von Taisen Deshimaru. Der Sōtō-Zen Dachverband, das Sōtō-Zen Buddhism Europe Office, wird von Rev. Genshu Imamura geleitet und hat seinen Sitz in Mailand. Der japanische Zen-Meister Kyozan Joshu Sasaki, der seit 1962 Zen in den USA lehrt, ist seit 1979 regelmäßig nach Österreich gekommen, um dort Vorträge zu halten und Sesshins durchzuführen. Sein Wirken und das seiner Schüler, allen voran die Aufbauarbeit von Genro Seiun Osho in Wien und Süddeutschland, trugen wesentlich zur Etablierung der Rinzai-Zen Schule im deutschen Sprachraum bei. Ein weiteres Standbein des Rinzai-Zen ist das durch den japanischen Zen-Meister Hozumi Gensho Roshi betreute und vom deutschen Zen-Meister Dorin Genpo Zenji geleitete Zen-Zentrum Bodaisan Shoboji in Dinkelscherben, das seit Herbst 2008 offiziell als Zweigtempel des Myōshin-ji, ein Tempel der großen Rinzai-Traditionen in Japan, gilt. Der koreanische Zen-Meister Seung Sahn gründete 1970 in den USA die Kwan Um Zen Schule, die seitdem dort als auch in Europa zahlreiche Zentren aufgebaut hat, mit dem europäischen Haupttempel in Berlin. Shodo Harada Roshi ist Zen-Meister seit 1982 im Kloster Sōgen-ji in Okayama, wo er hauptsächlich ausländische Schüler unterrichtet. Er hat verschiedene Zentren (One Drop Zendo) in Europa, Indien und in den USA aufgebaut. Im Westen gibt es weitere Anhänger und Praxis-Gruppen der chinesischen (Chán), koreanischen (Seon) und vietnamesischen (Thiền) Tradition.

Literatur

Philosophiebibliographie: Zen – Zusätzliche Literaturhinweise zum ThemaKlassische Werke

- Eihei Dogen Zenji: Shobogenzo. Band 3. Angkor Verlag, Frankfurt 2001, ISBN 3-8311-1165-0

- Eihei Dogen Zenji: Shobogenzo – Ausgewählte Schriften. Anders Philosophieren aus dem Zen. Zweisprachige Ausgabe. Übersetzt, erläutert und herausgegeben von Ryōsuke Ōhashi und Rolf Elberfeld, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2006, ISBN 978-3-7728-2390-9

Quellensammlungen

- Karlfried Graf Dürckheim: Wunderbare Katze und andere Zen-Texte. 10. Aufl., Barth u. a. 1994, ISBN 3-502-67159-1

- Paul Reps (Hrsg.): Ohne Worte – ohne Schweigen: 101 Zen-Geschichten und andere Zen-Texte aus 4 Jahrtausenden. 7. Aufl., Barth, Bern u. a. 1989,ISBN 3-502-64502-7

- Neuausgabe: 101 Zen-Geschichten, Patmos-Verlag, Düsseldorf 2002 ISBN 3-491-45022-5

- Bodhidharmas Lehre des Zen: Frühe chinesische Zen Texte. Theseus-Verlag, Zürich/München 1990, ISBN 3-85936-034-5

Populäre Literatur

- Daisetz T. Suzuki: Die große Befreiung: Einführung in den Zen-Buddhismus. 20. Aufl., Barth, München u. a. 2003, ISBN 3-502-67594-5

- Alan Watts: Vom Geist des Zen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-518-37788-4

- Alfred Binder: Mythos Zen. Alibri Verlag, Aschaffenburg 2009, ISBN 978-3-86569-057-9

Fachliteratur

- Heinrich Dumoulin:

- Geschichte des Zen-Buddhismus. Band I: Indien und China. Francke-Verlag, Bern 1985. ISBN 3-7720-1554-9.

- Geschichte des Zen-Buddhismus. Band II: Japan. Francke-Verlag, Bern 1986. ISBN 3-317-01596-9.

- Rolf Elberfeld: Phänomenologie der Zeit im Buddhismus. Methoden des interkulturellen Philosophierens. Frommann-Holzboog, Stuttgart 2004, ISBN 978-3-7728-2227-8 (Habilitationsschrift mit Schwerpunkt auf dem berühmten Text “Uji” des Zenbuddhisten Dogen)

- Bernard Faure: Chan Insights and Oversights. An Epistemological Critique of the Chan Tradition. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1993, ISBN 0-691-06948-4

- Byung-Chul Han: Philosophie des Zen-Buddhismus. Reclam, Stuttgart 2002, ISBN 978-3-15-018185-0

- James W. Heisig und John C. Maraldo (Herausgeber): Rude Awakenings: Zen, the Kyoto School, & the Question of Nationalism (Nanzan Studies in Religion and Culture). University of Hawaii Press, 1995. ISBN 0-8248-1735-4

- Brian A. Victoria: Zen, Nationalismus und Krieg. Theseus-Verlag, Berlin 1999. ISBN 3-89620-132-8

- Michael von Brück: Zen, Geschichte und Praxis. C. H. Beck Wissen. ISBN 978-3-406-50844-8

- Katsuki Sekida: Zen-Training. Praxis, Methoden, Hintergründe. 2. Auflage, ISBN 978-3-451-05936-0, Herder, Freiburg 2009

Hilfsmittel

- Michael S. Diener: Das Lexikon des Zen. Goldmann, München 1996, ISBN 3-442-12666-5

- Lexikon der östlichen Weisheitslehren. Patmos, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96136-X

- Stefan Winter: Zen. Bibliographie nach Sachgebieten. Lang, Frankfurt am Main u. a. 2003, ISBN 3-631-51221-X

- James L. Gardner: Zen Buddhism. A classified bibliography of Western-language publications through 1990. Wings of Fire Press, Salt Lake City, Utah 1991, ISBN 1-879222-02-7, ISBN 1-879222-03-5

Text aus: Wikipedia, Zen

Koreanischer Zen (Aus Wikipedia Englisch)

Seon

Seon (Sŏn, 禪) is the Korean variant of Chán. Meaning “meditation,” the term is more widely known in the West in its Japanese variant Zen.

History of Seon

Seon was transmitted into Korea during the Unified Silla Period. Beomnang (法朗, Pŏmnang, Peomnang) (632-646), who studied with the fourth Chinese patriarch Dayi Daoxin (道信) (580-651), was the first to bring Seon to Korea. Pŏmnang transmitted his teachings to Sinhaeng (神行) (704-779), who also traveled to China. Sinhaeng studied with Puji (651–739), a successor of Yuquan Shenxiu (died 706), the head of the so-called Northern School of Chinese Chán. Seon was further popularized by Doui (道義) (died 825) at the beginning of the ninth century. Seon was gradually further transmitted into Korea, as Korean monks of predominantly Hwaeom (華嚴) and Consciousness-only (唯識) background began to travel to China to study the Chán of Hongzhou school of Mazu Daoyi (709–788) and his successors, and the Rinzai school of Linji Yixuan.

Mazu’s successors had numerous Korean students, some of whom returned to Korea and established their own schools at various mountain monasteries with their leading disciples.

Initially, the number of these schools was fixed at nine. Korean Seon was termed the “nine mountains” (九山 or gusan) school at the time.

Eight of these were of the lineage of Mazu Daoyi (馬祖道一) (709-788), as they were established through connection with either him or one of his eminent disciples. The one exception was the Sumi-san school founded by Ieom (利嚴) (869-936), which had developed from the Caodong (曹洞) lineage.

Toǔi (道義 Doui) (died 825), who studied with Zhizang (735-814) and Baizhang (百丈) (749-814) is regarded as the first patriarch of Korean Sŏn. He founded the Kaji Mountain school (迦智山 Gaji san school). The Nine mountain Schools adopted the name Jogye in 826. The first record of the Nine Mountains school dates from 1084.

Goryeo Dynasty (918–1392)

Tension

By the eleventh century Sŏn Buddhism became established in Korea. It distinguished itself from the existing Five Schools and their scriptural emphasis. Tension developed between the new meditational schools and the previously existing scholastic schools, which were described by the term gyo, meaning “learning” or “study”. Efforts were needed to attain mutual understanding and rapprochement between Sŏn and these scholastic schools.

Jinul

The most important figure of Seon in the Goryeo was Jinul (지눌 知訥) (1158-1210), who established a reform movement in Korea. In his time, the sangha was in a crisis of external appearance and internal issues of doctrine. Buddhism had gradually become infected by secular tendencies and involvements, such as fortune-telling and the offering of prayers and rituals for success in secular endeavors. This kind of corruption resulted in the profusion of increasingly larger numbers of monks and nuns with questionable motivations. Therefore, the correction, revival, and improvement of the quality of Buddhism were prominent issues for Buddhist leaders of the period.

Jinul sought to establish a new movement within Korean Seon, which he called the “samādhi and prajñā society”. Its goal was to establish a new community of disciplined, pure-minded practitioners deep in the mountains. He eventually accomplished this mission with the founding of the Songgwangsa monastery (松廣寺) at Mt. Jogye (曹溪山) as a new center of pure practice.

Jinul’s works are characterized by a thorough analysis and reformulation of the methodologies of Seon study and practice. He laid an equal emphasis on doctrinal teaching and Sŏn practice. One major issue that had long fermented in Chinese Chán, and which received special focus from Jinul, was the relationship between “gradual” and “sudden” methods in practice and enlightenment.[citation needed] Drawing upon various Chinese treatments of this topic, most importantly those by Zongmi (780-841) and Dahui Zonggao (大慧宗杲) (1089–1163), Jinul created Pojo Sŏn,[ a “sudden enlightenment followed by gradual practice” dictum, which he outlined in a few relatively concise and accessible texts. From Dahui, Jinul also incorporated the gwanhwa (觀話 k’an hua, “observing the critical phrase”) method into his practice. This form of meditation is the main method taught in Korean Seon today.[6] Jinul’s philosophical resolution of the Seon-Gyo conflict brought a deep and lasting effect on Korean Buddhism.

Hyesim

Chinul’s successor, Chin’gak Hyesim (혜심/慧諶: 1178~1234) further emphasized the hwadu (Ch. huatou, “word head” or “critical phrase”) practice. He collected 1,125 gongans in his Sŏnmun yŏmsongjip (“The Collection of Verses and Cases”, 1226). Hyesim encouraged female practitioners to practice hwadu, where-as women’s Buddhist practice was limited to chanting and sūtra-readings.

Jogye Order

It was during the time of Jinul that the Jogye Order, a primarily Seon sect, became the predominant form of Korean Buddhism, a status it still holds.[citation needed]

There would be a series of important Seon teachers during the next several centuries, such as Hyegeun (慧勤), Taego (太古), Gihwa (己和) and Hyujeong (休靜), who continued to develop the basic mold of Korean meditational Buddhism established by Jinul.

Taego Bou (1301–1382) studied in China with Linji teacher and returned to unite the Nine Mountain Schools.

Joseon Kingdom (1392-1897)

Suppression

At the end of the Goryeo Dynasty, and during the Joseon Kingdom, the Jogye Order was combined with the scholarly schools. It lost influence under the ruling class, which embraced neo-Confucianism. Buddhism was gradually suppressed for the next 500 years. The number of temples was reduced, restrictions on membership in the sangha were installed, and Buddhist monks and nuns were literally chased into the mountains, forbidden to mix with society. Joseon Buddhism was first condensed to Seon and Gyo. Eventually, these were further reduced to the single school of Seon.

Giwha (己和; (Hamheo Deuktong 涵虚得通 Hamhô Tûkt’ong) 1376–1433) wrote an important treatise in defense of Buddhism, entitled the Hyeon jeong non. In the tradition of earlier philosophers, he applied che-yong (“essence-function”) and Hwaeom (sa-sa mu-ae, “mutual interpenetration of phenomena”).

During the Joseon Kingdom, the number of Buddhist monasteries dropped from several hundred to a mere thirty-six. Limits were placed on the number of clergy, land area, and ages for entering the sangha. When the final restrictions were in place, monks and nuns were prohibited from entering the cities. Buddhist funerals, and even begging, were outlawed. A few rulers temporarily lifted the more suppressive regulations. The most noteworthy of these was the Queen Munjeong. The queen had deep respect for the brilliant monk Bou (보우, 普雨; 1515–1565), and installed him as the head of the Seon school.

Seosan

Buddhist monks helped in repelling the Japanese invasions of Korea, which occurred between 1592 and 1598. Monks were organized into guerrilla units, which enjoyed some instrumental successes. The “righteous monk” (義士; uisa) movement was led by Seosan Hyujeong (서산대사, 西山休靜; 1520–1604), a Seon master and the author of a number of important religious texts. The presence of the monks’ army was a critical factor in the eventual expulsion of the Japanese invaders.

Seosan made efforts toward the unification of Buddhist doctrinal study and practice. He was strongly influenced by Wonhyo, Jinul, and Giwha. He is considered the central figure in the revival of Joseon Buddhism, and most major streams of modern Korean Seon trace their lineages back to him through one of his four main disciples: Yu Jeong (1544–1610); Eongi (1581–1644), Taeneung (1562–1649) and Ilseon (1533–1608), all four of whom were lieutenants to Seosan during the war with Japan.

Late Joseon Kingdom

Buddhism during the three centuries, from the time of Seosan down to the next Japanese incursion into Korea in the late nineteenth century, did not change very much. The Buddhism of the late Joseon Kingdom saw a revival of Hwaeom studies. There was also a revival of the Pure Land (Amitābha) faith. Tere was never again the extreme suppression of the early Joseon.[citation needed]

Korean Empire (1897-1910) and Japanese annexation (1910-1945)

With the Korean Empire started the Gwangmu Reform, a modernisation of Korea. The Korean Empire ended in 1910, when Korea was annexated by Japan.

Korean monks travelled to Japan for the scholarly study of Buddhism, where they were influenced by Japanese scholars who introduced western ideas into their studies. Via those Korean monks western ideas were also introduced in Korean Buddhism, and a bifurcation developed between monks and scholars.

Division of Korea (1945-present)

After the Second World War the United Nations developed plans for a trusteeship administration, the Soviet Union administering the peninsula north of the 38th parallel and the United States administering the south. The politics of the Cold War resulted in the 1948 establishment of two separate governments, North Korea and South Korea.

Contemporary Seon

Since the middle of the 20th century Christianity has competed with Buddhism in South Korea, while religious practice has been suppressed in North Korea.

Seon continues to be practiced in Korea today at a number of major monastic centers, as well as being taught at Dongguk University, which has a major of studies in this religion. The largest Buddhist denomination is the Jogye Order.

In the 1980s a debate arose about “sudden” versus “gradual” enlightenment”. Since Jinul Korean Seon was based on the integration of practice and scholarly study in the slogan “sudden enlightenment, gradual cultivation”. The modern Korean Seon master Seongcheol revived the slogan “sudden enlightenment, sudden cultivation”, ascribed to Hui Neng. The last three Supreme Patriarchs of the Jogye have a stance in this debate that is in accordance with Seongcheol.

Spread in the USA

Korean Seon has been spread in the USA by Seung Sahn. He was a temple abbot in Seoul and after living in Hong Kong and Japan, he moved to the US in 1972, not speaking any English. On the flight to Los Angeles, a Korean American passenger offered him a job at a laundry in Providence, Rhode Island, which became headquarters of Seung Sahn’s Kwan Um School of Zen. Shortly after arriving in Providence, he attracted students and founded the Providence Zen Center. The Kwan Um School has more than 100 Zen centers on six continents.

Kyong Ho

Another Korean Zen teacher, Samu Sunim, founded Toronto’s Zen Buddhist Temple in 1971. He is head of the Buddhist Society for Compassionate Wisdom, which has temples in Ann Arbor, Chicago, Mexico City, and New York City.

In the early 20th century, Master Kyong Ho (1849–1912), re-energized Korean Seon. At the end of World War II, his disciple, Master Mann Gong (1871–1946), proclaimed that lineage Dharma should be transmitted worldwide to encourage peace through enlightenment. Consequently, his Dharma successor, Hye Am (1884–1985) brought lineage Dharma to the United States. Hye Am’s Dharma successor, Myo Vong[7] founded the Western Son Academy (1976), and his Korean disciple, Pohwa Sunim, founded World Zen Fellowship (1994) which includes various Zen centers in the United States, such as the Potomac Zen Sangha, the Patriarchal Zen Society and the Baltimore Zen Center.

Characteristics of Seon

Seon is known for its stress on meditation, monasticism, and asceticism. Many Korean monks have few personal possessions and sometimes cut off all relations with the outside world. Several are near mendicants traveling from temple to temple practicing meditation. The hermit-recluse life is prevalent among monks to whom meditation practice is considered of paramount importance.

Two defining characteristics of Korean Seon are its merging of practice and teaching, and its use of Hua Tou practice. Korean Seon uses Hua Tou practice as the main koan-practice, instead of the extended koan-curricula which are being used in Japan.

Another defining characteristic of Korean Seon in comparison with other similar schools in Asia is its emphasis on a process described as “sudden awakening/gradual cultivation” in contrast to “sudden awakening/sudden cultivation” that is typical of the Linji and Rinzai schools in China and Japan respectively.[9] In the “sudden awakening/gradual cultivation” approach, one initially awakens to the concept that one is already a perfect Buddha, but their Buddhahood is obscured by ignorance and other mental defilements. However, in order to make Buddhahood a reality, the Seon practitioner must continue to cultivate wholesome states of mind and remove defilements through Seon practices until Buddhahood is fully realized. This approach was previously expounded by the Chinese Ho-tse School of Chan master Zongmi, but was further developed in Korea whereas it died out in China.

Notes

Kyeyul chong (Vinaya school), Yŏlban chong (Nirvāna school), Pŏpsŏng chong (Dharma Nature school), Hwaŏm chong (Huayen school), and Pŏpsang chong (Yogācāra school).

References

Buswell, Robert E. (1991-A), Tracing Back the Radiance: Chinul’s Korean Way of Zen, University of Hawaii Press

Buswell, Robert E. (1991-B), The “Short-cut” Approach of K’an-hua Meditation: The Evolution of a Practical Subitism in Chinese Ch’an Buddhism. In: Peter N. Gregory (editor)(1991), Sudden and Gradual. Approaches to Enlightenment in Chinese Thought, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited

Buswell, Robert E. (1993-A), The Zen Monastic Experience: Buddhist Practice in Contemporary Korea, Princeton University Press

Buswell, Robert E (1993-B), Ch’an Hermeneutics: A Korean View. In: Donald S. Lopez, Jr. (ed.)(1993), Buddhist Hermeneutics, Delhi: Motilal Banarsidass

Keown, Damien; Prebish, Charles S. (2007), Encyclopedia of Buddhism: Sŏn Buddhism (Korean Zen), Routledge

Kim, Jinwung (2012), A History of Korea: From “Land of the Morning Calm” to States in Conflict, Indiana University Press

Lachs, Stuart (2012), Hua-t’ou : A Method of Zen Meditation

Marshall, R. Pihl (1995), Koryŏ Sŏn Buddhism and Korean Literature. In: Korean Studies, Volume 19, 1995, pp. 62-82

Park, Jin Y. (2010), Makers of Modern Korean Buddhism, SUNY Press

Sorensen, Henrik Hjort (1983), The Life and Thought of the Korean Sŏn Master Kyŏnghŏ. In: Korean Studies, Volume 7, 1983, pp. 9-33

Further reading[edit]

Buswell, Robert E. (1991-A), Tracing Back the Radiance: Chinul’s Korean Way of Zen, University of Hawaii Press

Buswell, Robert E. (1993-A), The Zen Monastic Experience: Buddhist Practice in Contemporary Korea, Princeton University Press

Lachs, Stuart (2012), Hua-t’ou : A Method of Zen Meditation

External links[edit]

Routledge Encyclopedia of Philosophy: Buddhist philosophy, Korean

Jin Y. Park (2010), Buddhism and Modernity in Korea (Introduction to Makers of Modern Korean Buddhism

Buddhanet: Buddhism in Korea